2018年11月15日下午,上海财经大学—赫尔辛基大学联合跨文化研究中心举行研究方法工作坊暨特聘教授聘任仪式。此次活动吸引了来自本校、上海外国语大学、上海对外经贸大学、英国华威大学等校的20余位学者。

联合研究中心主任赵珂教授介绍了本次研究方法工作坊的主要内容以及四位发言者。本次工作坊主要探讨质性研究方法在语言与跨文化研究中的应用。首先,Fred Dervin教授介绍了在跨文化研究中使用焦点小组座谈法(focus group)的利与弊。他提到相比问卷调查或个人访谈,焦点小组座谈更有利于研究者对受访者的互动模式与真实想法有更全面的了解。同时,他指出焦点小组数据分析更具挑战性,需要研究者根据研究目的采取最合适的分析方法。此外,Dervin教授还强调了自我反省意识(reflexivity)在质性研究中的重要性。

接着,中心副主任Ashley Simpson博士介绍了另一种质性研究方法在跨文化研究中的使用。他首先阐述了俄罗斯文学评论家Bakhtin的对话性理论以及对话性在跨文化研究中的意义。然后他使用批判性文本分析方法(critical discourse analysis)对欧洲理事会发布的民主文化能力评估框架进行分析。他的研究显示该框架中许多条目是以自我为出发点的非对话性标准(monological),许多是伪对话性标准(pseudo-dialogical)。Simpson博士提出了在对跨文化性的理解中纳入对话性视角的必要性。

随后,中心主任赵珂教授介绍了民族志(ethnography)在跨文化课堂研究中的运用。她分享了自己与谭慧玉老师等人合作的研究。她们通过课堂观察记录、访谈等多种途径记录并分析了在华国际学生在基于项目学习(PBL)活动中的跨文化参与度及其动态发展。研究结果显示各个小组在呈现出不同的跨文化参与度发展轨迹。此外,她们的研究还试图通过深度访谈发掘影响学生跨文化参与度的环境因素。

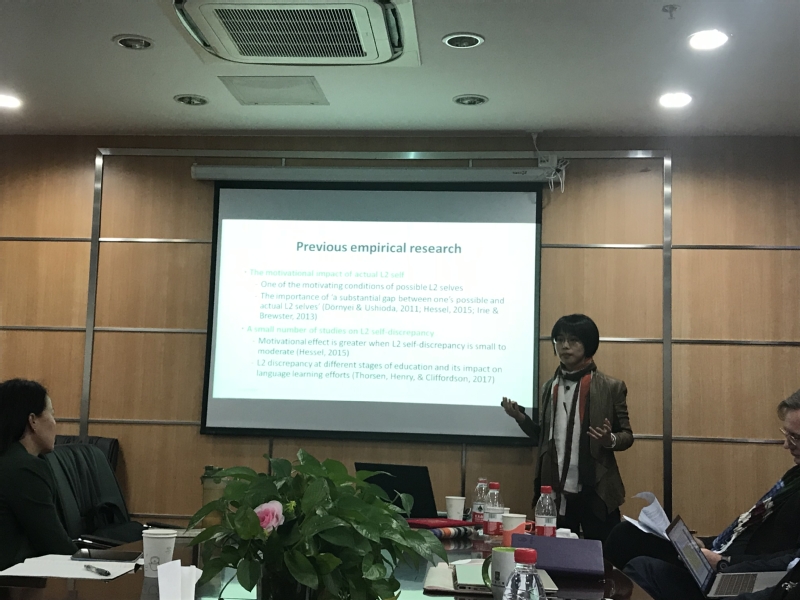

最后,杜旭佳博士分享了她关于中国学生在海外交换过程中自我身份与二语学习动机变化轨迹的研究。她的研究采用混合方法进行多个案追踪,数据来自于在交换过程中的三个时间段所收集的问卷、访谈和电子邮件。质性为主的追踪研究法帮助她十分有效地探索以及分析身份与二语学习动机变化轨迹的复杂关系以及发掘影响变化轨迹的因素。

在发言结束后,在座的各位学者对发言内容以及许多延伸话题进行了热烈的讨论。Fred Dervin教授在点评中鼓励年轻学者们多进行跨学科阅读,尝试跳出西方理论范囿,关注中国文化现象,积极探索更有效的研究方法。

本次研究方法工作坊是上海财经大学—赫尔辛基大学联合跨文化研究中心举办的系列学术活动之一,旨在促进学界互动,探讨如何更有成效地研究国内外共同关注的跨文化议题。工作坊结束后,多位与会者对此次活动给予了高度的评价并表示十分期待下一次活动的开展。

(供稿:杜旭佳;编审:赵珂;供图:朱小妹)