习近平总书记指出:“中国式现代化,深深植根于中华优秀传统文化,体现科学社会主义的先进本质,借鉴吸收一切人类优秀文明成果,代表人类文明进步的发展方向,展现了不同于西方现代化模式的新图景,是一种全新的人类文明形态。”解决当下面临的世界文明冲突与对抗、分化与鸿沟,必然绕不开人类文明交流互鉴,也必然绕不开中国式现代化所创造的人类文明新形态。外国语言文学是中西文明和文化碰撞与交融的前沿学科,承担着民族复兴的大任,也发挥融通中外话语体系建设、让“人类文明新形态的中国表达”传播出去的主力军的作用。

在此背景下,为深入科学建设内涵,把握习近平中国式现代化的世界启示,进一步探讨如何向世界讲好“中国式现代化故事”,推动“人类文明新形态”走向世界,上海财经大学外国语学院于2023年12月30日顺利举办了“翻译与中国式现代化暨第三届财经翻译研究生论坛”。该论坛秉持“跨语种、跨领域、跨学科”的新文科建设精神,包括翻译与中国现代化进程研究、翻译概念史研究、翻译与现代汉语演变研究、中华学术外译研究、翻译教学、国家传播与人类文明新形态构建、世界文明与跨文化领导力研究、“一带一路”中外交流与文明互鉴研究、翻译与理解当代中国研究、翻译教学数智化转型研究等主题内容。

本次论坛包括翻译圆桌论坛、中华学术外译谈、研究生翻译论坛、“思源华为杯”创译大赛交流等内容。

翻译圆桌论坛

MTI教育中心主任张达球教授主持了第一场翻译圆桌论坛。

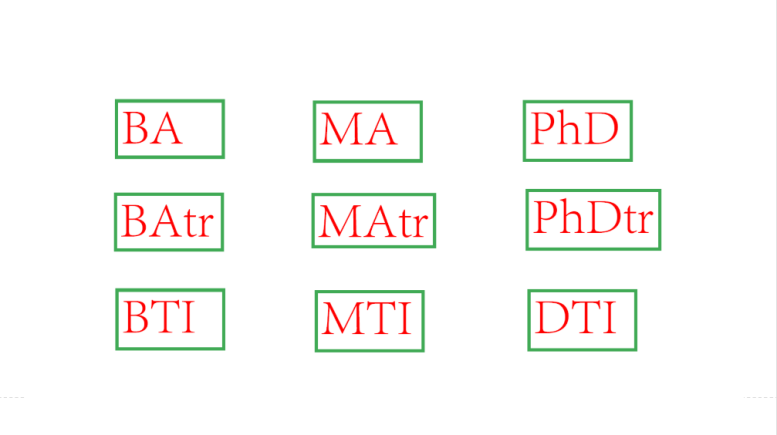

刘向军老师的报告题目为“DTI的内涵与要求”。刘老师从DTI的简要展望出发,回到MTI的内涵与要求的讨论上,然后以北京外国语大学、上海外国语大学、华东师范大学等高校的实践报告为例,指出目前国内MTI实践报告与MTI培养方案脱节的问题,多数培养单位仍然存在重学术轻实践的惯性做法,对于MTI的长远发展与DTI的设置造成了不利的影响。发言人在讨论中呼吁尊重客观的翻译实践规律,加强校企合作、加强师资培养,鼓励教师探索翻译实践,做到教好书、育好人,为跨文化社会实践做出自己应有的贡献。

赵冬梅老师的报告题目为“翻译与现代汉语的演变——以五四时期白话文翻译活动为例”。赵老师指出,“五四”时期是汉语发展的关键阶段,是现代汉语的发端,而翻译在这一特殊的社会文化背景下极大地推动了汉语的现代化。这一时期,旧的社会意识形态被逐渐颠覆,新的思想与文化得到迅速蔓延。由于语言接触前所未有的频繁,此时的汉语,既向前承接了古代汉语的精髓,又受到西学东渐之风影响,形成了极具特色的时代特征。最后,赵老师总结到,“五四”时期的翻译推动汉语的现代化进程主要体现在三个方面:首先填补了词汇空缺,为中国社会的变革奠定了语言基础;其次填补了语法空缺,完善了现代汉语语法体系;再次丰富了标点类型,引入西文标点与分行习惯。

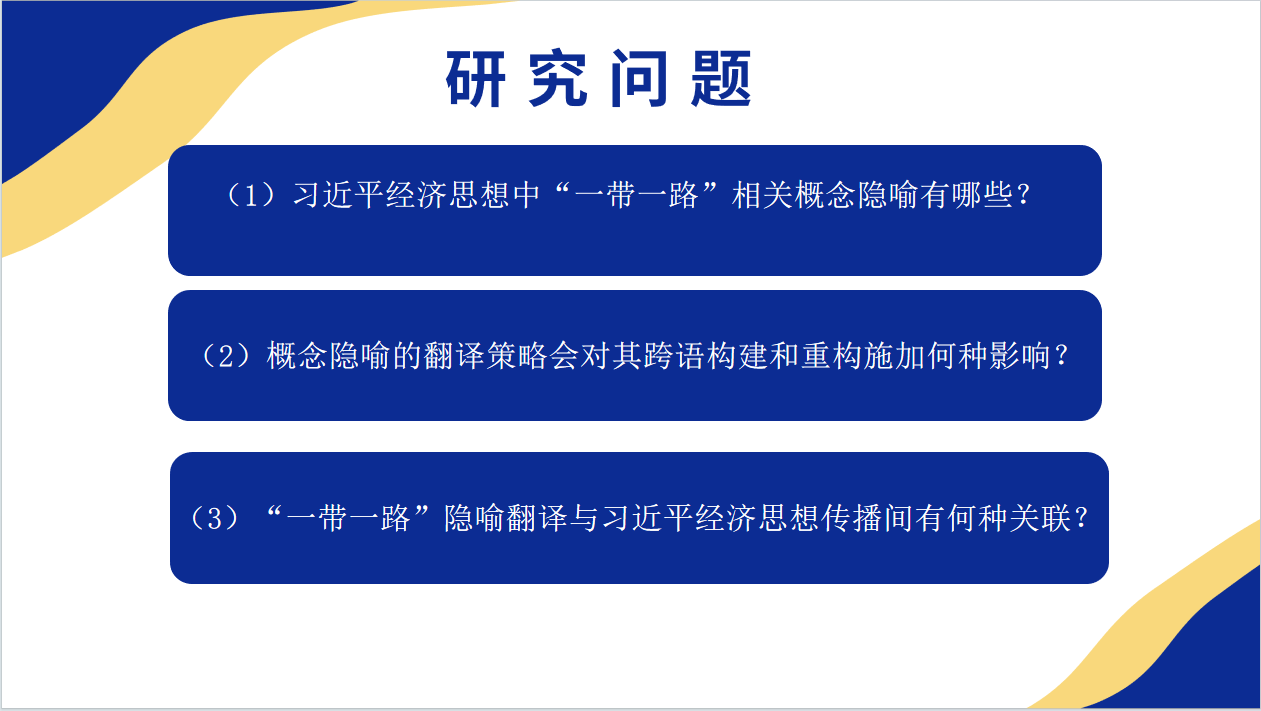

卢静老师和魏潇扬同学的报告题目为“‘一带一路’话语的隐喻识别及翻译策略:基于习近平经济思想语料库的教研反思”。他们在报告中提到,“一带一路”倡议提出10年间,相关译学研究呈递增趋势,而针对其话语外译和传播的本体研究尚不多见。本研究基于近百万字/词级的习近平经济思想双语平行语料库,以靶域词语“一带一路”为检索对象,结合Wmatrix分析工具和人工跨组识别方法,归纳主要隐喻类别并分析其在译语中的呈现方法。研究发现:1)传统“经济隐喻”类占比突出的背景下,原文构建了相当比例的创新隐喻;2)隐喻的英译多见套译法和省略法等灵活方式,并可发现一部分非触发型、译文主导型隐喻。翻译传播学视域下,传播分域和受众分层影响“一带一路”话语隐喻传播策略的历时构建,进而影响习近平经济思想的拓深和拓展。

第二场圆桌论坛由郭鸿杰教授主持。

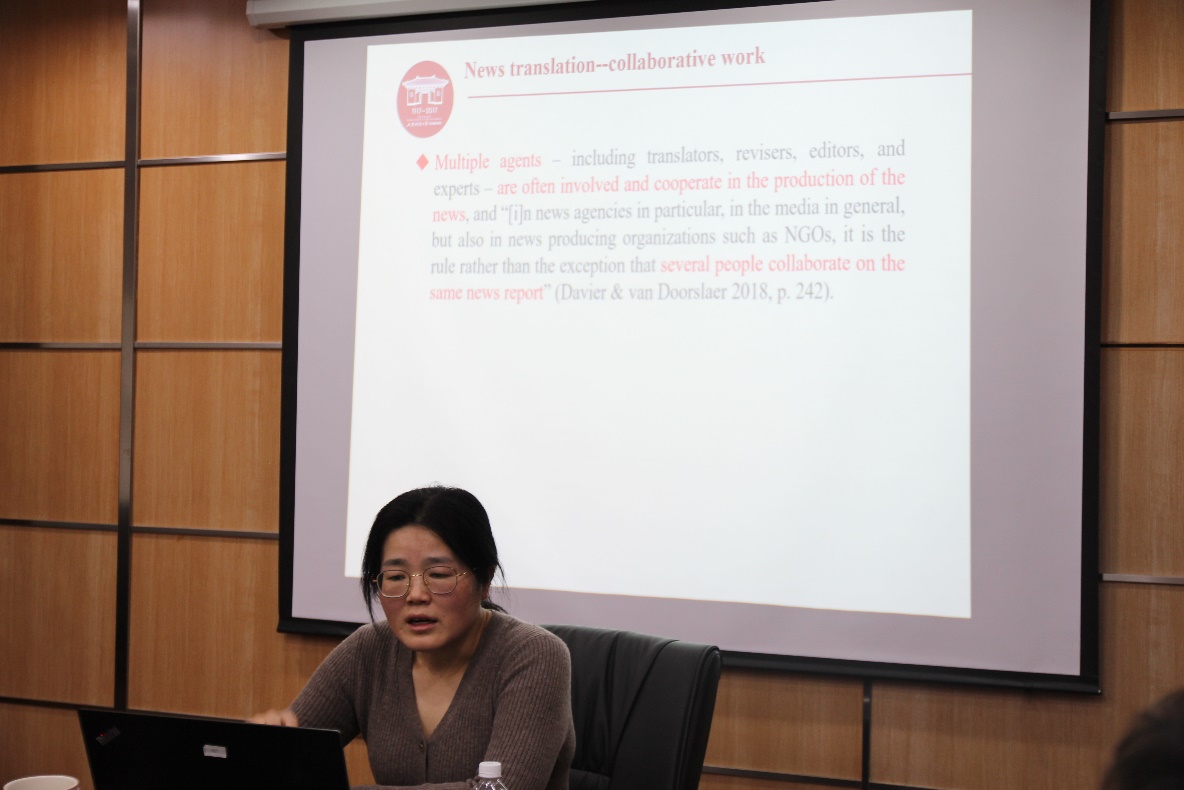

王莉娜老师的报告题目为Demystifying the Truth: Gatekeeping andFraming in Transediting。王老师立足新闻翻译,以财经新闻标题为语料,发现媒体新闻易受话语框架的操控,在报道新闻事件时倾向于形成积极或消极的情感表达。新闻媒体会对个体的政治立场、社会认知与判断以及日常生活方式都会产生一定程度的影响。因此,新闻翻译具有其独特的话语方式,必须采用合理的对应策略,以确保实现新闻传播的目的性和有效性。

李澜老师分享了近期的一项研究:Embracing transdisciplinarity to prepare for the future: revisiting the gap between the labour market and translator education。从认识论视角,基于业界和学界两方观点,提出了翻译领域能力的超学科性。基于对招聘信息的数据挖掘和文本计量分析,以及对MTI培养方案和译者教师半结构访谈的自动对比、人工分类和内容分析,探讨了市场需求和翻译教育在翻译领域能力方面的认知异同以及人才培养的相关问题。

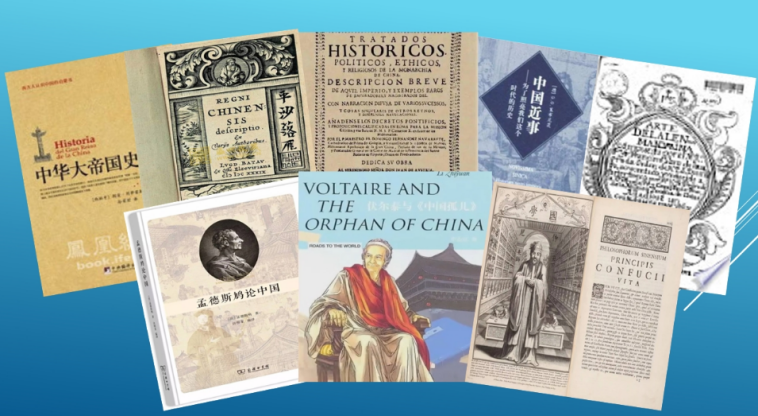

张达球老师的报告题目为“翻译与对外传播:中西互鉴与东学西渐——兼谈西方意识形态偏见的渊源”。张老师通过回顾17-18世纪欧洲来华传教士的重要著作和儒家经典的翻译,在近两百年东学西渐成为欧洲思想潮流,并对启蒙运动产生一定的影响。但随着孟德斯鸠《论法的精神》的出版,欧洲知识界开始消极评价直至全面否定中国,出现意识形态完全转向。由此成为当今西方对华意识形态对立的渊源。

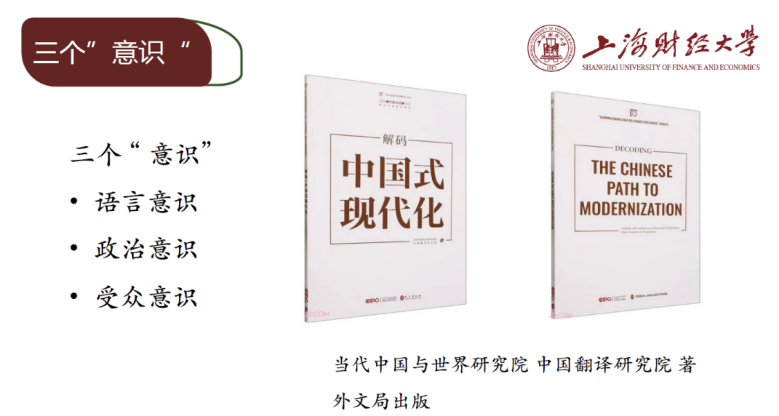

刘颖呈老师的报告题目为“时政话语外译”。刘老师的报告立足“讲好中国故事”的时代要求、习近平主席对国际传播工作的指导思想,基于中国外文局最新出版的《解码中国式现代化》中英文本,用多个典型案例解析了外宣外译工作者应当树立的语言、政治、受众三项重要意识,在具体操作层面展现了如何忠实精准传达中国制度、中国思想,提高国际传播影响力、中华文化感召力、中国形象亲和力、中国话语说服力、国际舆论引导力。最后,刘颖呈老师指出,译者要加深对中国特色话语的思考,提升外语表述的敏锐性。

卢静老师主持了第三场圆桌论坛。

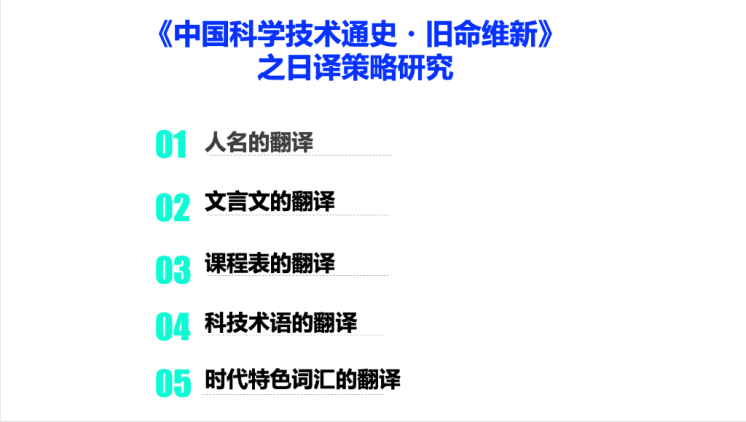

基于中华学术外译项目,米丽英老师分享的报告题目为“《中国科学技术通史——旧命维新》的日译策略研究”。《中国科学技术通史・旧命维新》一书包含天文学、医学、数学、物理学等中国科技史的方向,涵盖多个译者并不熟悉的领域,译前的中日科技类文献阅读变得至关重要。而且,书中还包含很多文言文、科技类术语、古代课程表、富有时代特色的词汇等,译者在翻译的过程中需要有足够的耐心逐个进行分析与查证。此外,在翻译的过程中通过灵活使用直译、意译等翻译方法,增减分合、词性转换、明晰化、朦胧化等翻译技巧,在重视原文的基础上充分考虑译文读者的阅读视野,使原文的思想内容能够准确完整地通过译文得以传达。

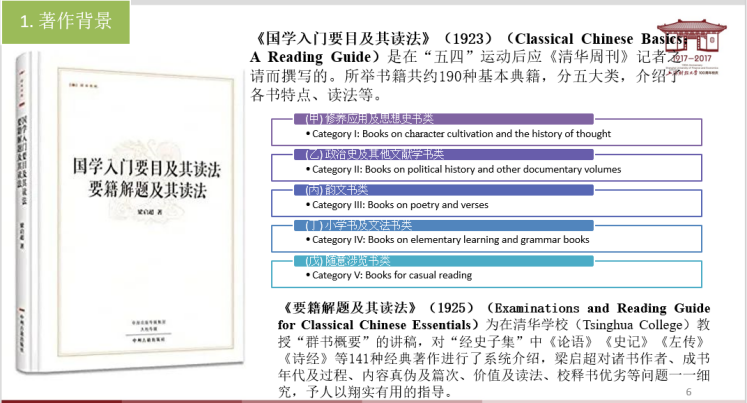

郭鸿杰老师的报告题目为“从学术外译到学术自觉——《国学入门要目及其读法 要籍解题及其读法》英译感悟”。郭老师首先提到,在翻译该著作时,从著名历史学家徐中约翻译的《清代学术概论》(梁启超 1920)受到启发,主要采用直译和忠实两个基本原则,在使用具体翻译策略时,结合具体的翻译案例,介绍了词语推敲、查考典籍、删减合分、他山之石、善利其器等几个方面。最后,郭老师提及这不仅仅是一部国学阅读指南,更是一部严谨的治学之作。从整体上,体现了梁在学术上回归国学传统的路线,鼓励学者弘扬东方思想的精粹,立足于中国自身的历史文化和国情,实现“阐旧邦以辅新命”的学术使命。最后,郭鸿杰老师用“问界”二字表达了对未来翻译的期许。首先,打破边界,学会开疆拓土,培养跨学科、数智化、创新性思维;其次,走向世界,通过翻译推动中国走向世界、融入世界、贡献世界;再次,提升境界,充分利用彰显国际化、多元化和包容性的外语学科优势,学会从世界看中国,积极响应全球文明倡议,促进天下大同,美美与共。

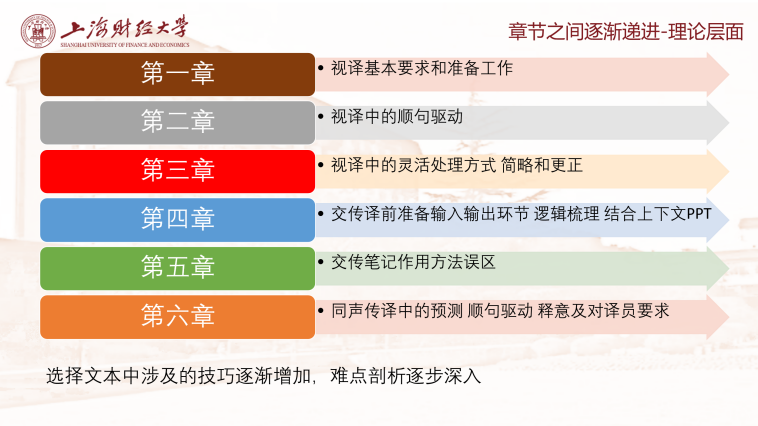

陈佳妮老师的报告题目为“财经口译方向的教材撰写感想”。陈老师提到,财经口译方向的教材撰写首先要突出专题特色,专题的设置涵盖了财经类多个领域,从宏观、微观、国内发展和国际合作等多方位视角,审视中国现阶段经济社会不同领域发展面临的机遇和挑战。整个编写体系应符合教育教学的一般规律,每个专题下的具体内容按照递进式的学习方式设计,分为口译知识与技能、背景财经知识、专业词汇与表达、课堂口译练习、课后口译练习、模拟会议练习等,章节之间的理论阐述和难点剖析也应逐步深入。此外,语篇语音等材料应尽量丰富详实,具有真实性和时代性。教材内容可应用于日常教学、虚拟仿真平台,教学比赛教案设计和教研课题等。

刘向军老师主持了第四场圆桌论坛。

朱舒然老师的报告题目为“从ChatGPT到‘语言的界限’”。朱老师从语言哲学的视角出发,反思了以ChatGPT为代表的生成式人工智能的应用与影响。她认为,用语言准确表达自己真正的需求、并具备对内容质量的鉴别能力是在AIGC(AI Generate Content)时代驾驭AI内容生产技术的关键。而生成式人工智能这一技术本身既可能固化、腐化人类的语言,也可能会帮助我们拓展个人与社会语言的边界。最后,她具体介绍了学习者与研究者如何通过积极利用生成式人工智能技术,帮助我们更好地从基础能力建构走向学术创新和风格创新,发挥其在扩展人类语言边界中的正向作用。

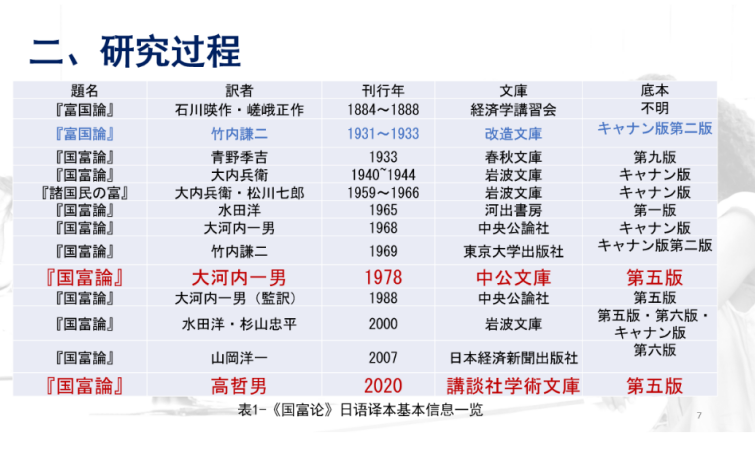

李文平老师、陈启皞与杨溢同学的报告题目为“《国富论》日译本的历时计量分析”。他们在报告中提到,2023年适逢经济学家亚当·斯密(1723-1790)诞辰300周年,其代表作《国民财富的性质和原因的研究》(简称《国富论》)被认为是西方经济学的奠基之作。本研究选取《国富论》的两版日译本(大河内一男,1978年版;高哲男,2020年版)和1904年坎南修订注释版为研究对象,主要分析两版日译本在词汇方面的异同。研究发现,大河内一男1978年版《国富论》更忠实原文、译语相对统一;而高哲男2020年版翻译更灵活、相对容易理解。今后计划进一步分析两版日译本句子层面特征,并对比《国富论》日本版、中国台湾版及中国大陆版之间的异同,进而探明《国富论》在东亚的传播之路。

研究生翻译论坛

王莉娜老师主持了研究生翻译论坛。

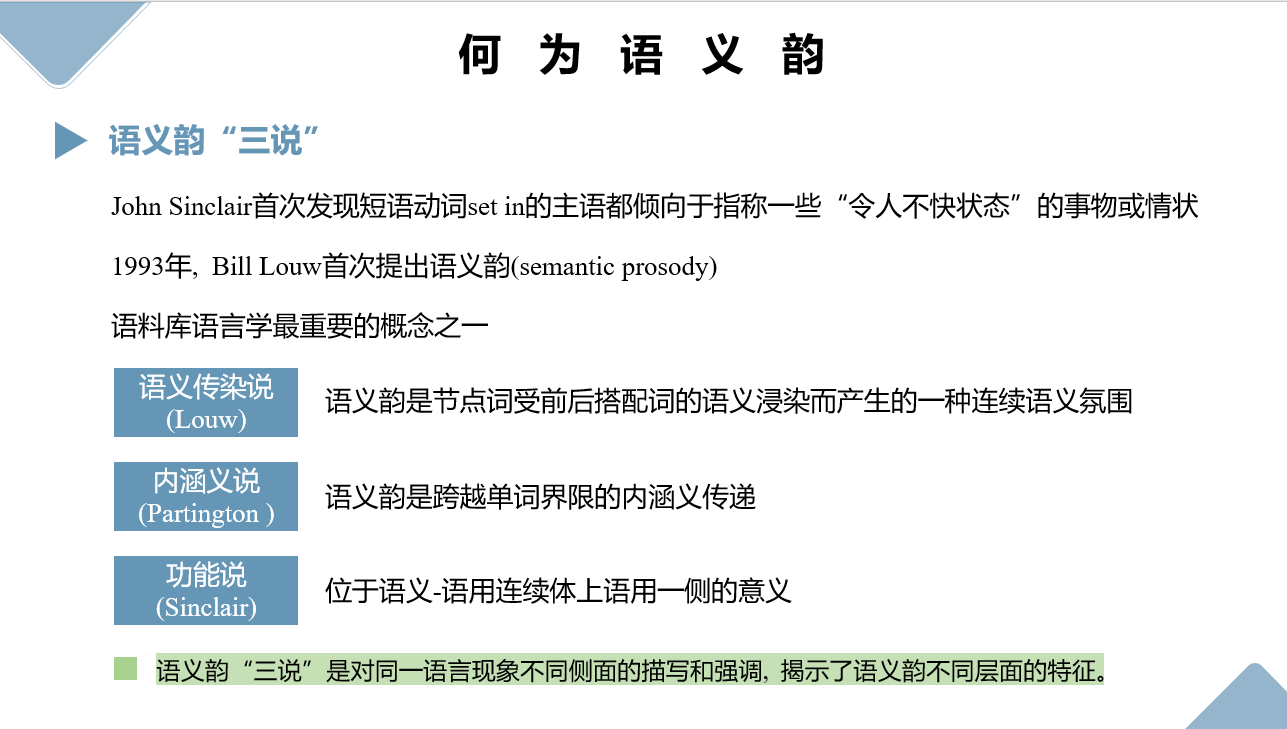

第一组的报告题目为“基于拓展意义模型的Give的语义韵及其翻译研究”,由姜颖、黄刘青、霍凯琳、张丰吟、诸康凡5位同学合作完成。小组研究了财经文本中“give”的语义韵及其翻译方法,通过扩展意义单位模型,发现“give”的语义韵特征包括积极、中性和消极涵义。总体来看,“give”的语义韵更偏向于中性和积极。在翻译方法上,“give”在搭配中性语义韵时,翻译方法不受语义韵的影响;在搭配积极语义韵时,译法需要做出相应调整,呈现积极语气;在搭配消极语义韵时,译法需要呈现消极语气。未来研究可聚焦于不同文本领域中“give”的语义韵及其翻译方法,精进语料质量,进一步拓宽相关研究深度和广度。

第二组的报告题目为“看得见的‘市场’,看不见的手——基于英汉财经语料库的市场隐喻研究”,由肖琪、王伊、纪志鑫、海子悦、陶竟航、童依蕾、潘旭渊共同完成。他们在报告中提到,中国式现代化道路正迈向新的征程,在市场经济中走出一条属于中国的现代化道路是中国经济发展的应有之义。本研究通过语料库分析法,探讨英汉市场隐喻在频率、概念、语言、翻译策略层面的特点,归纳和总结英汉财经语料库中随机抽取的2000个例句中与市场相关的隐喻现象。研究发现,市场隐喻类别繁多,其中“战争喻”和“生命喻”占比突出——市场既是没有硝烟的战场,又充满生命力。两种不同的隐喻方式体现了汉英财经文本使用隐喻的频繁程度。但由于文化背景等因素,非母语读者常因隐喻产生误解,对此译者也应采取差异化的隐喻翻译策略。

第三组的报告题目为“翻译•传播•创新——当-ism遇上‘主义’”,由马晨萱、李欣然、李昕苑、梁梦蝶、梁诺、刘朗共同完成。报告首先梳理了-ism和“主义”的词源背景,并在英汉双语财经语料库中利用正则表达式提取含有-ism后缀的词语918例,分工进行语料整理归类,统计财经文本中出现频次最高的-ism后缀词,并发现52%的-ism后缀词并非直接翻译成“主义”,其语义可以进一步细分成6个大类14个小类,大类分别是主义、行为、状态、非主义学说、行业和特征。还以individualism为例,分析了其在中英语境下不同的情感色彩,批判看待“个人主义”这一翻译,探讨翻译的动态观,最后通过分析200个汉语主义词的英文翻译,发现汉语有扩大“主义”的倾向。

第四组的报告题目为“识‘否’,是‘否’?——英语否定词缀汉译谈”,由范婧煜、黄心怡、吕卓瑞、余玟、曾慧兰、朱倩雯、邹之阳共同完成。该小组的报告以英汉平行财经语料库中共计5617则语料为基础,分析了六种英语否定词缀(dis-、im-、in-、non-、un-、-less)的词源,并借助R语言统计否定词缀在语料库中的所有汉译及频次。研究表明,英文词缀在语言、词汇漫长演变中形成体系,各英语否定词缀具备其独特功能,翻译第一步是查找词源确定词缀的具体含义和感情色彩。此外,汉语词汇量丰富,相同的英语否定词缀可以有反译、省译等多种译法,必要时可根据语境转换词性进行翻译。值得注意的是,英语否定词缀的汉译也需对整个否定结构加以考虑。

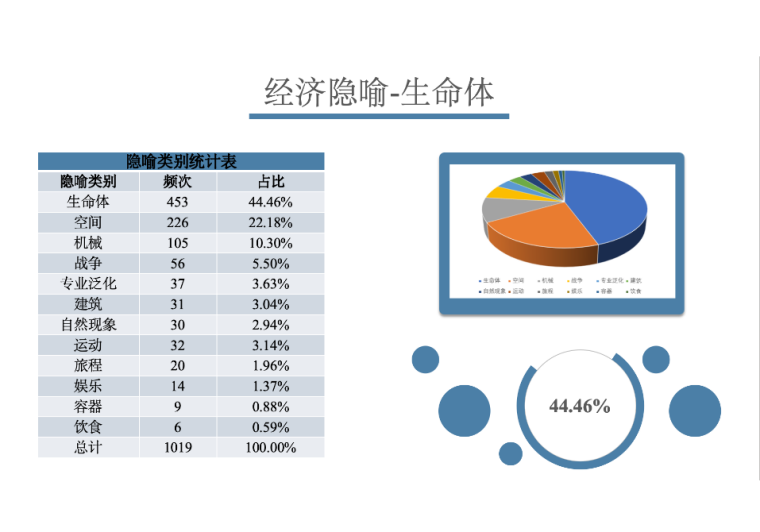

第五组的报告题目为“经济文本中的隐喻翻译——生动的‘经济’”,由方倩、赵洋艺、谢丹、叶沁馨、谭琳琅、严佳滢、张怡、俞之颖共同完成。小组报告聚焦财经文本中的隐喻特征,对生命体隐喻、空间隐喻、旅程隐喻、机械隐喻、建筑隐喻、自然现象隐喻、战争隐喻等多个类别进行具体分析,指出隐喻有助于提供生动而易于理解的图像,使得抽象的经济概念变得更为直观。因此在经济文本的翻译过程中,应当保留隐喻特征、接通隐喻意向、符合表达习惯。隐喻在各国经济全球化的过程中搭建桥梁,体现了人们对于财经领域中复杂概念、经济活动和市场行为的理解和解读。对隐喻的研究不仅有助于提高财经英语的翻译质量,还有助于深入理解财经领域中的经济原理和市场变化。

“思源华为杯”创译大赛交流

第四届“思源华为杯”创译大赛交流环节由李文平老师主持。大赛一等奖获得者2022级本科生崔珂铭同学首先对本届大赛主题和要求做了简要介绍,接着从字体、图片、排版和创译的小技巧四个方面对他的参赛作品进行了相关讲解。在字体方面强调字号大小与逻辑性密切相关,应当随着标题级数递减,并且要保持字体多样性,2~3种为宜,正斜体交错使用;在图片与排版方面,主题色选取贴合华为logo的颜色,且作品的整体色调应该统一;在技巧方面,强调创译作品与用户的交互效应,采用直观流程图或示意图拆解复杂的段落内容,从而达到简练直接的目的。

(喜报 | 寓教于赛,常教常新:上海财经大学学子在第四届“思源华为杯”创译大赛摘金夺银)

学院MTI教育中心主任张达球教授作总结发言。他首先对与会全体团队教师通过交流和思想碰撞获得启迪,也为一年来MTI教研工作做出各自的贡献表示感谢。他高度评价了参与交流的各组同学的案例分享。在老师们的启迪之下,小组同学共同探索,发现问题、分析问题并解决问题,形成详细的翻译分析案例。这也是培养英汉语言理解与表达能力、问题分析的逻辑与思辨能力的一次精彩展示。他希望同学们进一步深入语言的不同层面,洞察英汉语言的不同特点,更好地用翻译传播中华文化,讲好中国式现代化故事。

(供稿:MTI教育中心、翻译研究中心、翻译教研室 供图:吕雷宁、张思佳、魏阳芷、张达球、郭鸿杰 编辑:夏润)